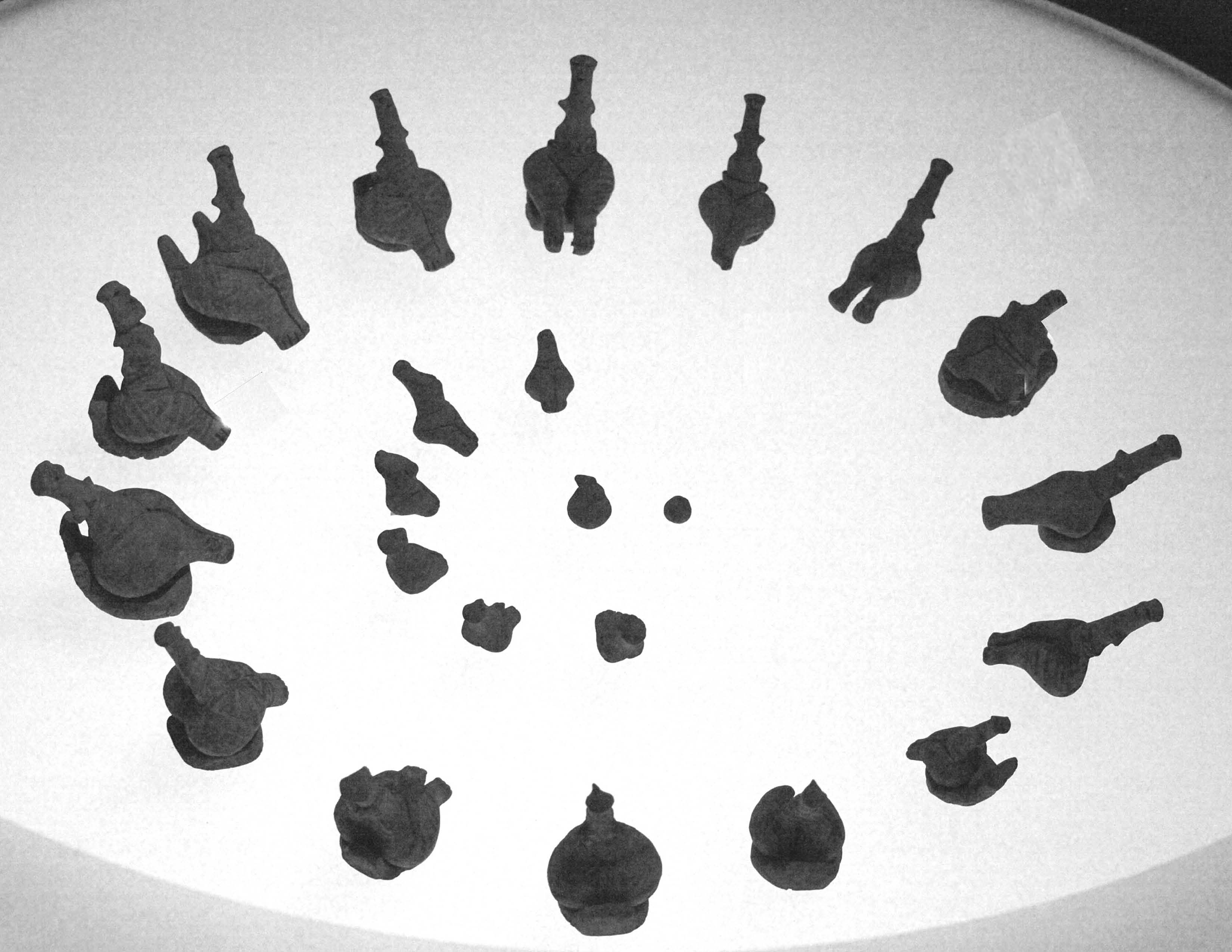

Fünfzehn Frauen

Frauenparlament, Südosteuropa, 5000 - 3500 v.u.Z.

|

|

||||

|

Fünfzehn Frauen, entlang eines äußeren Kreises auf niedrigen Schemeln sitzend, haben das Gesicht sechs weiteren, sich auf einem eingeschriebenen, konzentrischen Halbkreis befindlichen Frauen zugewandt. Sie alle haben ihren Blick auf jene im Zentrum der beiden Kreise gerichtet. Fünfzehn Frauen scheinen das Geschehen im Inneren ihres Kreises zu kontrollieren. Ein Geschehen, in dem die entlang des Halbkreises – fast wie bei einem Gericht – sich ausschließlich mit der Frau im Mittelpunkt beschäftigen.

Wie bei einem Gericht? Nach den Vorstellungen und Gesetzen sechstausend Jahre später Geborener? Vielleicht trat statt dessen eine Art Frauenparlament zusammen, eine Vereinigung von Vertreterinnen jener Stämme, die zur Zeit der mesopotamischen Hochkulturen das Donautal Südosteuropas besiedelt haben? Insignien ihrer fraulichen Würde, ausladende Hüften und breite Schenkel, weisen sie alle auf. Insignien eines Matriarchats, in dem die Leben und Überleben Schenkenden das Geschehen bestimmen.

Genauso gut könnte es sich um ein Initiationsritual handeln. Ein Ritual, bei dem der Erdgöttin das erste Menstruationsblut einer angehenden Frau geopfert wird. Der Erdgöttin, der Erde, die im Frühjahr Leben hervorbringt und es im Winter wieder verdorren läßt. Alle Frauen, die alten und die eben erst erblühten, haben sich zu diesem Ritual eingefunden, zum Frühlingserwachen eines Mädchens.

Aber ist es wirklich ein Ritual, das stattfindet? Zu sehr erinnern die breiten Schenkel der Versammelten an Fruchtbarkeitsgöttinnen. Vielleicht dienen die fünfzehn Tonfiguren dazu, die fruchtbaren Tage einer Frau festzuhalten, im Mittel um den fünfzehnten Tag? Die äußeren Figuren und die im Halbkreis zusammengezählt führen zum Tag in der Mitte, zum 22. Tag, nach dem sechs weitere Tage – eine Wiederholung der Zahl der Frauen im Halbkreis – den Menstruationszyklus beenden und damit auch eine Periode im Mondumlauf abgeschlossen ist.

Das Zählen erfolgt zuerst von außen nach innen und danach von innen nach außen. Diese 22 Figuren von Frauen, in Gruppen aufgeteilt und geometrisch unterschiedlich angeordnet, erweisen sich mit einem Mal nicht nur als astronomischer, sondern auch als biologischer Kalender, der keines besonderen Namens für Mondperioden bedarf. Er verläuft für alle 22 Frauen ohnehin unterschiedlich. Außerdem wären solche Namen vermutlich genauso sinnlos wie jene, die Jahrtausende danach in Gebrauch sind.

Die kreisförmige Anordnung von 15 Frauen widerspiegelt nicht nur ästhetische Perfektion, sondern vermittelt vor allem den Eindruck, daß damit weder ein Anfangs- noch ein Endpunkt verbunden ist. Und der Halbkreis der sechs Frauen? Er bestimmt die Richtung des Zählens bis zum Umkehrpunkt in der Mitte. Es ist der äußere Kreis, der Unabdingbarkeit und zugleich Wiederholbarkeit symbolisiert. Wiederholbarkeit wie die Abfolge von Jahreszeiten, wie das Auf- und Untergehen des Mondes.

Klarerweise könnte man sich die sechs Frauen im Halbkreis auch auf einen eingeschriebenen Kreis, die Eckpositionen eines Sechsecks umfassend, verteilt vorstellen. Die zweiundzwanzigste Tonfigur würde dann das Zentrum beider Kreise bilden. Allerdings würde dies die Gesamtsymmetrie der Anordnung empfindlich stören, denn die Abstände zwischen den sechs Frauen müßten zumindest einmal drei Frauen im äußeren Kreis entsprechen. So angeordnet, könnten die zweiundzwanzig Tonfiguren immer noch als Kalender dienen: Die Größe der Figuren bestimmt ohnehin die jeweilige Zuordnung zu einem der Kreise.

Unabhängig von der Anordnung im Inneren, scheinen die fünfzehn Frauen entlang des äußeren Kreises jedenfalls das Leben an sich zu überwachen. Ihre Tage und die Tage der Zeitrechnung. Fünfzehn Frauen, versammelt vor mehr als 6000 Jahren, als kleine Tonfiguren festgehalten.

© Peter Weinberger 2015